Bolzano: l’orologio fermo dal 3 maggio del 1945

La storia dei sopravvissuti alla fucilazione davanti alla Lancia: 24 operai messi al muro dai nazisti. Solo in tre si salvarono dal colpo di grazia. Vittorio Luise deve la vita all'orologio da tasca che deviò la pallottola

BOLZANO. L’appuntamento è alle 11 al bar Lanterna di via Rovigo. Giuliano Rizziero gira e rigira tra le mani un vecchio orologio a cipolla. Uno di quelli di una volta, che si portavano nel taschino della giacca o nel panciotto. Con il quadrante enorme e le lancette color dell’oro. Un orologio che però non batte l’ora. È fermo da 72 anni.

Giuliano Rizziero e Marco Cavattoni non si sono mai visti prima in vita loro. L’incontro è stato organizzato dall’ex presidente dell’Anpi Lionello Bertoldi. C’è una storia comune che li ha segnati e li lega come acciaio. Il dramma di 24 operai della Zona industriale presi dai nazisti e messi al muro in via Volta la mattina del 3 maggio 1945. Su quel muro nel dopoguerra è stata affissa una targa che ricorda genericamente «i compagni caduti della Lancia». In realtà si trattava di lavoratori di diverse fabbriche. Un episodio oscuro, affrontato solo da alcuni storici appassionati come Carlo Romeo o il gruppo della Fabbrica del Tempo, ma mai metabolizzato dalla città. Una fucilazione di massa.

Quel giorno ci furono anche dei sopravvissuti. Tre forse quattro. Feriti, caduti sotto i corpi dei morti, e dai corpi dei morti protetti e salvati. Uno è Vittorio Luise, nonno di Giuliano Rizziero. Un altro è Andrea Cavattoni, papà di Marco. Se Andrea quel giorno fosse morto, oggi Marco non sarebbe qui a raccontare la storia sua e di suo padre. Marco è nato dopo la guerra. È un sopravvissuto anche lui.

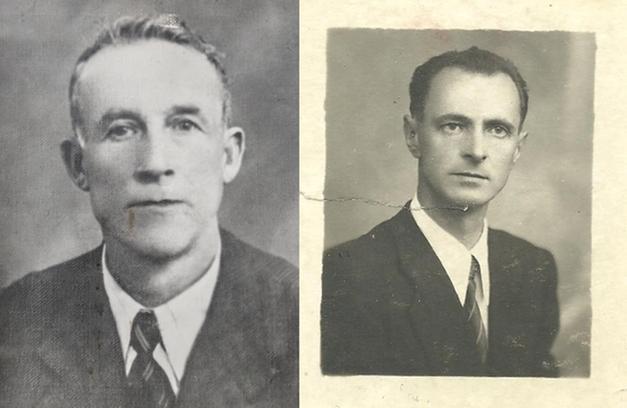

Il 3 maggio 1945, Vittorio Luise, originario di Costa di Rovigo, aveva 63 anni. Andrea Cavattoni 38, era nato ad Avio. Italiani arrivati a Bolzano sotto il fascismo per lavorare in fabbrica. Vittorio è morto nel 1954, Andrea nel 1991. Ma ogni giorno, ogni minuto che è stato dato loro in più, non hanno mai dimenticato le grida, le suppliche, le lacrime e le preghiere al cielo dei loro compagni prima di essere ammazzati. Giuliano Rizziero tira fuori un plico di foto in bianco e nero. Le dispone con cura sul bancone del bar. «Eccolo qui mio nonno Vittorio». Con la punta delle dita accarezza il volto scavato di un uomo severo. «Mi raccontò tutto un giorno che gli chiesi come mai aveva un braccio ridotto in quel modo: un pezzo di carne, senza forza. Era la fine degli anni Quaranta. Ero un ragazzino curioso». Quel giorno Vittorio prende la mano di Giuliano e la posa sul bicipite sinistro. «Vedi Giuliano? - gli dice - Premilo dai... Senti? Non c’è muscolo. Non c’è perché i nazisti mi hanno messo al muro e mi hanno sparato. Gli altri sono morti, io no. A salvarmi è stato questo...». Vittorio tira fuori dal taschino un orologio a cipolla. Settantadue anni dopo, Giuliano ripete il gesto. Eccolo, l'orologio. «Mancava un pezzo del quadrante portato via dalla pallottola. L’ho fatto mettere a posto». Giuliano apre il coperchio. Non “cammina” più. «È fermo al 3 maggio 1945». A una giornata di vendette, disperazione e sangue: furono oltre 40 i morti negli ultimi scontri in Zona industriale tra tedeschi in rotta, partigiani veri e partigiani dell’ultima ora. Marco Cavattoni ha ricostruito quella mattinata minuto per minuto. Un lavoro durato anni, basato sul racconto del padre, partigiano di Giustizia e Libertà, sulle testimonianze di chi c’era e sui (pochi) documenti trovati. Il 3 maggio la città è nel caos. Gli operai della Zona sono nervosi. I tedeschi girano tra le fabbriche, quelli della Wehrmacht stanchi e sfiniti dalla guerra, le SS ancora spavalde con il teschio in bella mostra sulla divisa. Alle 7 del mattino gli operai della CEDA (Carburanti e derivati autarchici, in via Pacinotti dove oggi c’è la Selectra) sparano ai tedeschi in fuga su camion carichi di materiale e viveri razziati dagli stabilimenti. Alle 7 e mezza, dal tetto della Lancia (oggi Iveco), un operaio spara su un’auto di ufficiali nazisti che dal sottopasso di Oltrisarco risale via Volta. I tedeschi rispondono e feriscono un ragazzo. Alle 7.45 sempre dal tetto della Lancia gettano una bomba a mano sul cassone di un camion di soldati della Wehrmacht, che prende fuoco. Alle 8 scatta la rappresaglia. I tedeschi piazzano una mitragliatrice in via Pacinotti, dove oggi c’è il parcheggio della Metro. Alle Distillerie Federali (più o meno dove c’è l’uscita della Mebo di via Simens) le SS fucilano due operai: Romolo Re e Virgilio Lorenzetto (una targa ancora oggi li ricorda).

Le SS entrano alla Lancia, radunano gli operai in cortile, fanno uscire dalla fila Irfo Borin. Gli sparano un colpo di fucile e lo finiscono con un colpo di pistola alla testa.

IL RASTRELLAMENTO. Andrea Cavattoni è il custode della SIDA, una fabbrica che produce avvolgibili in legno e insegne per negozi, all’incrocio tra via Pacinotti e via Righi. Cavattoni è un partigiano. Nome di battaglia “Dighe”. Fa parte delle formazioni di Giustizia e Libertà. Il direttore dello stabilimento è il dottor Liverani, un antifascista convinto. Insieme, su incarico del Cln, dal 1943 hanno aiutato i prigionieri del lager di via Resia.

È Marco Cavattoni a parlare per il padre. Un racconto in presa diretta. Ascoltato molte volte. Scolpito nella testa. «Quella mattina non eravamo molti in fabbrica. Entrano alcune SS. Mi trovavo vicino al cancello. C’era grande confusione. Urlavano ordini in tedesco, ci puntavano le armi. Non capivamo cosa volessero. Intuivo solo “schnell, schnell”». Le SS lo prendono, lo tengono per le braccia. Gli “infilzano” la canna della pistola nella pancia. Arrivano due operai, Walter Saudo e Antonio Peretto. Prendono anche loro. «Le SS - continua Andrea - mi trascinano verso l’uscita. Suona il telefono: tiro su la cornetta». È Liverani. «Aveva saputo degli scontri. Mi chiede se ci sono novità, faccio finta di niente. Gli rispondo: “Tutto bene signor direttore, non è necessario che venga qui in fabbrica”, e riaggancio. Le SS ci portano fuori».

Comincia una veloce "processione" di fabbrica in fabbrica. È un rastrellamento. Le SS entrano alla CEDA e prendono gli operai che si erano arresi dopo le prime sparatorie. Si forma una colonna di prigionieri. «Tenevamo tutti le mani sulla testa: ci ordinarono di camminare verso via Volta. Un operaio spaventato mi chiese cosa sarebbe successo. Risposi vago. Ma avevo capito che era finita».

LA FUCILAZIONE. Davanti alla SAFFA (Fiammiferi e affini, sempre in via Pacinotti), i tedeschi spingono nel gruppo alcuni operai catturati alla Magnesio. La colonna svolta a destra su via Volta. Si ferma davanti al muro della Lancia poco prima dell’entrata dello stabilimento. «Eravamo ammassati davanti al muro, su due file. Una davanti all’altra». A dare gli ordini è un tenente delle SS. «Un biondino sui trent’anni», racconterà più volte Cavattoni al figlio. Dal sottopasso di Oltrisarco sbuca un’autoblindo di paracadutisti tedeschi. Hanno la mitragliatrice sulla torretta. La SS li ferma, parla fitto coi parà. Dà l’ordine di sparare sugli operai al muro. L’autoblindo si mette di traverso. La torretta si gira verso i martiri. Andrea Cavattoni sente urlare solo due parole: “Partisanen, Partisanen”. È un grugnito che taglia il silenzio. È una sentenza di morte. La mitragliatrice brandeggia. La mitragliatrice punta. La mitragliatrice spara. Una sventagliata all’altezza della pancia. Cadono come birilli. In avanti, di lato, di schiena. Addosso al muro ormai zuppo di sangue. Il più giovane non ha nemmeno 18 anni. «Una strage - continua Andrea -. Quelli della prima fila tutti uccisi all’istante. Quelli della seconda, a terra feriti, molti gravemente». Andrea Cavattoni cade di schiena, colpito alla coscia. Gli piomba addosso il corpo senza vita di uno dei direttori della Magnesio. «Pensavo a mia moglie Paola e ai miei due figli, a come avrebbero fatto senza di me».

Vittorio Luise quando sente partire i colpi si gira d’istinto su un fianco a 90 gradi. Una pallottola lo colpisce al petto, di striscio, ma prende l’orologio a cipolla nel taschino della giacca, sopra il cuore. Il proiettile devia sul braccio sinistro e gli spappola il muscolo. Viene travolto dai corpi che gli cascano addosso. Poi tutto diventa nero. Sente solo il raglio dei soldati tedeschi.

Parte una seconda raffica. Andrea Cavattoni viene colpito ancora, non capisce nemmeno lui dove, ma è ancora vivo. Il corpo del dirigente della Magnesio gli ha fatto da scudo. Vittorio, protetto dai cadaveri, scampa alle pallottole.

L’ANGELO. Non è finita. Le SS si avvicinano. Tirano fuori la Luger per il colpo di grazia ai feriti. Ma su quell’inferno scende un angelo dal cielo. È Andrea a raccontarlo: «Dalla Magnesio esce di corsa un uomo. Parla tedesco. Invoca la Convenzione di Ginevra. Dice che è suo dovere assistere i feriti. Le SS non replicano, sono quasi in soggezione. L’uomo fa arrivare un camion dalla Magnesio». È un Lancia 3Ro con il cassone e un telo sul fondo. Sulle fiancate il simbolo della Croce Rossa. In tre escono ancora vivi da quel groviglio di cadaveri: Vittorio Luise, Andrea Cavattoni e Walter Saudo.

WALTER. Cavattoni e Saudo vengono caricati insieme ai morti ed altri feriti sul camioncino. «Walter - racconta Andrea -si appoggia con la schiena al cassone del camion. Mi rendo conto che ad ogni scossone si piega col busto in avanti. Ma non all’altezza della cintura. A metà torace. Cerco di tenerlo su, di fermarlo col braccio. Gli dico: “Walter tieni duro, arriviamo in ospedale e ti curano...”». Ma lui continua a piegarsi in quel modo. «Guardo bene. Tra il sangue e lo shock non mi ero reso conto, ma i proiettili lo avevano “segato” a metà sotto il petto. Un foro ogni dieci centimetri. È morto poco dopo». Con Walter Saudo il numero delle vittime sale a 21. L’ambulanza fa una sosta in piazza Cristo Re per caricare un prete e la contessa Fox, presidentessa della Croce Rossa. Il prete impartisce l’estrema unzione ai moribondi. La contessa presta i primi soccorsi ai feriti. L’ambulanza prosegue per l’ospedale, che all’epoca era a Gries. il partigiano «Dighe» è stato colpito al piede e alla coscia, dal malleolo in giù la gamba è nera, il sangue non circola. La notte fra il 3 e il 4 maggio chiama l’infermiera. Sta male. Il dolore è insopportabile. «Mi ha trovato in una pozza di sangue. Avevo la schiena sfondata dai proiettili. Né io né i dottori ce ne eravamo accorti». Ma “Dighe” è di ferro e non muore.

GIUSEPPINA. Sopravvissuto alla mattanza, Vittorio Luise, d’istinto, inizia a camminare verso casa, verso Oltrisarco. Si tiene il braccio, la pallottola è dentro, perde sangue. Pochi metri e gli arriva incontro la moglie. «Lui e mia nonna Giuseppina - spiega Rizziero - abitavano in via Claudia Augusta, a una manciata di metri dal sottopasso per la Zona». Quella mattina, quando sente gli spari, Giuseppina ha un presentimento. Risale via Volta di corsa, con il cuore in gola. «È successo qualcosa a Vittorio, lo so». Lo trova svenuto in mezzo alla strada. Se lo carica in spalla, lo trascina da un medico di Oltrisarco, il dottor Colombati, il medico degli operai. Colombati lo stende sul letto, gli toglie il proiettile e lo ricuce. Si salva ma il braccio è andato. Dopo la guerra, Vittorio lascia la fabbrica e lavora come falegname in una bottega davanti al Bar Principe. Sul letto di morte, nel 1954, manda a chiamare Giuliano, che è ancora un ragazzo, e gli dà l'orologio. «È l’unica cosa che ho - gli dice- , voglio la tenga tu». Era il bene più prezioso: gli aveva salvato la vita.