«Noi, fuggiti dal treno che ci portava al lager»

Quattro bolzanini presi dai tedeschi: «Salvati da un martello»

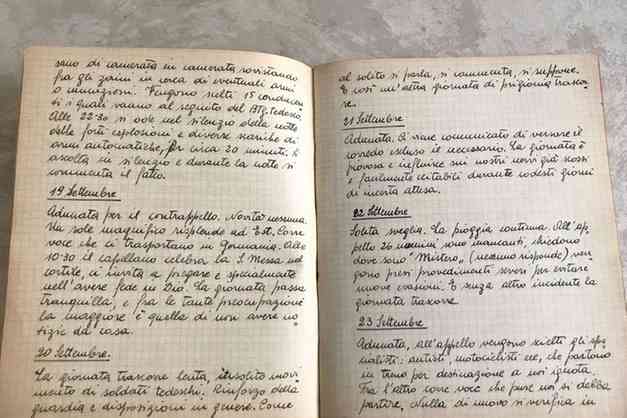

BOLZANO. Bruno Zito lo tiene in mano con infinito rispetto. La copertina nera, le pagine giallo canarino. La scrittura fitta, vergata in bella calligrafia con la penna stilografica. È un quaderno prezioso. Sulla prima pagina si legge: «DIARIO. FRANCIA - 8 settembre 1943. Zona di occupazione». È il diario di Gino Vecchi, storico gestore del “bar Sociale” di piazza Walther (oggi bar Domino).

Racconta la storia di amicizia e di guerra di quattro giovani bolzanini, alpini del «Battaglione Bolzano», 11esimo Reggimento, divisione Pusteria, mandati in Francia da Mussolini, catturati dai tedeschi dopo l’armistizio, e poi fuggiti dal carro bestiame che li portava al lager. Bruno Zito era uno di loro. Il quaderno glielo ha dato qualche anno fa la figlia di Gino. Ma a Bruno Zito non serve rileggerla per raccontarla. Se la ricorda bene. Scolpita nella memoria di un ragazzo che all’epoca aveva appena compiuto 21 anni.

«Eravamo a Gap, in Provenza, come truppa d’occupazione, alleati di Hitler. L’8 settembre, all’annuncio di Badoglio, abbiamo capito al volo che la guerra per noi non era finita. Discutevamo su cosa fare, ma senza illusioni. Il 9 settembre, alle 3 di mattina, la nostra caserma era già circondata dai tedeschi. Abbiamo combattuto. Il nostro corpo di guardia è stato spazzato via. Tutti uccisi». Sette morti e 12 feriti. I tedeschi minacciano di farli radere al suolo dall’aviazione. «Eravamo con le spalle al muro, senza contare che temevamo per i civili che vivevano accanto alla caserma». Il comandante degli alpini tratta la resa. «Eravamo prigionieri. Dopo alcuni giorni, ci hanno portati all’Ente Fiera di Grenoble, un spazio immenso. Eravamo centinaia. Ricordo solo botte, minacce, pane e acqua. Dormivamo per terra. Ci contavano e ricontavano, perché alcuni erano riusciti a scappare. E questo li faceva infuriare».

LA FUGA. Zito e i suoi compagni ci rimangono 10 giorni. Il 5 ottobre, all’imbrunire, vengono inquadrati in colonna e portati - attraverso al città - in stazione. «Ci hanno caricati sui carri bestiame, quelli che si chiudono da fuori col chiavistello. Che hanno solo le feritoie per far passare un po’ d’aria. Eravamo 40 per vagone». Qui succede una cosa che, forse, salverà loro la vita. «Il nostro vagone era ancora aperto. Pioveva... Passano due ferrovieri, quelli che battono col ferro l’asse dei vagoni. Uno guarda dentro e urla “Buratti, Buratti”». Oswald Buratti, calzolaio, fratello di Josef, che nel dopoguerra fonderà a Bolzano un impero sulle calzature. «”Oswald, gli dico, ti chiamano”». Oswald si affaccia. Uno dei due uomini gli getta il suo mantello e sparisce. Buratti lo indossa, scende e si allontana nella notte insieme al secondo ferroviere. Buratti però lascia sul vagone il suo zaino, pieno di attrezzi da calzolaio che i tedeschi - in quanto sudtirolese - gli avevano permesso di tenere. «Per farla breve - continua Zito -: abbiamo capito subito che quello zaino poteva salvarci la vita. Dentro c’erano martelli, forbici, cacciavite. Nessuno di noi voleva finire in Germania. Sapevamo che sarebbe stata la fine».

Zito con altri tre commilitoni, tutti bolzanini (Gino Vecchi, Carlo Delugan e Bruno Filippi), stringe un patto di ferro: scappare ad ogni costo, nessuno resta indietro. «I soldati della Wehrmacht erano brutali. Quando ci facevano scendere per fare i bisogni, colpivano col calcio del fucile chi si attardava, sparavano a chi cercava di scappare. Dopo due giorni di viaggio verso nord, appena abbiamo visto i cartelli in tedesco, abbiamo capito che non c’era più tempo. Ora o mai più. Quando è stato buio, abbiamo tirato fuori il martello dal sacco di Oswald...». A martellate riescono a fare un buco sotto il chiavistello. «Poi, usando il manico come leva, l’abbiamo sganciato, e - tac - la porta si è aperta». Una porta sulla libertà, ma con il treno in corsa. Gino Vecchi non ci pensa e salta. Salta Bruno Filippi. Salta Carlo Delugan. I tedeschi se ne accorgono. Raffiche di mitra dai tetti dei vagoni. «Toccava a me, ma gli altri mi fermano: “Ti ammazzano, ti ammazzano . Così fai da bersaglio”».

Bruno Zito non ascolta. Si libera dalla morsa dei compagni. Punta la gamba sullo stipite e si lascia cadere sul fianco. «Sono rotolato lungo la scarpata. Non ho sentito male. L'adrenalina mi aveva anestetizzato. Mi sono trovato al buio, zuppo d’acqua, e SOLO». Solo perché il treno intanto era andato avanti. «Ho ragionato: “Se torni indietro, trovi gli altri”. E così è stato. Mi stavano venendo incontro, mi cercavano. Ho sentito Gino che mi chiamava. È stato uno dei momenti più belli della mia vita». Patto mantenuto: nessuno resta indietro. «Io ero il più vecchio, mi sentivo responsabile. Non volevo commettere errori». Zito fa uno più uno. Il solo sorge a est, Germania. E tramonta a ovest, Francia. «Quindi: andiamo a ovest. Camminavamo solo di notte, di giorno stavamo nascosti nei boschi».

LA PAURA. I quattro arrivano in Alsazia, la regione riannessa al Reich ma abitata da francesi. «Troviamo una fattoria dove parlano francese». Il contadino ha cinque figlie femmine e bisogno di una mano nei campi. Per diversi giorni li protegge e li sfama. Loro ricambiano con i lavori di fatica. Poi riprendono il cammino. Con un unico obiettivo: tornare a casa, in Italia. «Non avevamo notizie da mesi, non sapevamo se i nostri cari fossero vivi o morti. Siamo passati per tre dipartimenti, siamo scesi verso le Alpi. Siamo arrivati nella Jura francese vicino alla Svizzera». I quattro vengono nascosti da una contadina. La zona è piena di collaborazionisti e spie. Arrivano i tedeschi. La donna dice di rifugiarsi nel fienile. «L’istinto mi ha detto di non salire al primo piano. Ci siamo nascosti in una fessura tra il fieno di primo e secondo taglio». I tedeschi entrano. Salgono le scale, sparano una raffica nel fieno. La donna urla convinta che li abbiano ammazzati. «Ho pensato “è finita” - ricorda Bruno -. Contavo i passi. I tacchi in ferro sbattevano scendendo le scale. Invece, si sono allontanati. La donna ci ha fatto subito uscire, indicandoci il bosco. E siamo tornati alla macchia».

SVIZZERA. Passano settimane nascosti nella foresta. Mangiano radici e e patate, dormono per terra. Incrociano decine di francesi in fuga come loro, per essersi rifiutati di lavorare per i nazisti. «Non sapevamo cosa fare, da che parte andare: ad ogni passo rischiavamo di essere presi». Incontrano un ex-ufficiale della Legione straniera. «Ci ha salvati lui. Ci ha spiegato quali erano i sentieri più pericolosi, quali le vie più sicure. Ci ha regalato una bussola-binocolo e una carta topografica della zona. Grazie alle sue indicazioni siamo arrivati finalmente al confine con la Svizzera». Un contrabbandiere indica loro il punto dove passare. «C’era una zona interdetta. Francesi collaborazionisti e tedeschi sparavano a tutto quello che si muoveva. Abbiamo aspettato la notte, e siamo andati dall’altra parte». Bruno Filippi, che da civile faceva il pompiere ed era forte come un cavallo, ha i piedi devastati dalle piaghe. «Ci siamo fermati in un’osteria e lo abbiamo curato. La gente ci dava soldi e ci pagava pane, formaggio e birra». Vengono fermati dalla gendarmeria svizzera e messi in custodia. «Una prigione a 4 stelle. Finalmente si mangiava», ricorda con un sorriso. Dopo qualche settimana tentano di rientrare in Italia dalla Valtellina. Ma l’Italia è nel caos. Subito dopo il confine, li ferma un sacerdote. «Ma cosa fate? Fermatevi, che qui ci sono solo tedeschi e fascisti». Sono costretti a tornare indietro.

PARTIGIANO. Nell’agosto del 1944 il gruppo si divide. Filippi e Delugan restano in Svizzera. Bruno Zito e Gino Vecchi rientrano in Italia dal passo del Tonale. «Nevicava, abbiamo avvicinato dei pastori. Ci hanno detto di nasconderci tra le pecore, che il gregge percorreva un sentiero che repubblichini e tedeschi non controllavano. Ci siamo tolti le giacche e abbiamo strisciato in mezzo alle bestie per 300-400 metri. Così abbiamo varcato il confine». Gino Vecchi si ferma a Bolzano. Zito raggiunge la famiglia in Valsugana. «Dopo qualche giorno, il podestà mi chiama. “I tedeschi sanno che sei qui - mi dice - devi consegnarti”. Sono scappato in montagna coi partigiani». Brigata Garibaldi. Bruno fa parte delle formazioni che attaccano i convogli di rifornimento tedeschi. «Il mio primo 25 aprile? Eravamo ancora in armi, qui la guerra non era ancora finita. Noi eravamo l’unico argine, l’unica parvenza di Stato di fronte a migliaia di soldati tedeschi in rotta e ai fascisti sbandati...».

Bruno Zito è stato insignito della medaglia della Liberazione della Repubblica italiana.

.jpg?f=1x1&w=307&$p$f$w=264250f)