Andata e ritorno dall’inferno, il legionario in guerra contro i viet: 4 anni e 1.036 foto

Emil Stocker, 90 anni, meranese, ha combattuto con la Legione Straniera in Indocina dal 1951 fino alla caduta di Dien Bien Phu nel 1954. "Della mia compagnia siamo sopravvissuti in 20 su 120". I bombardamenti col napalm, la vita nella ridotta Beatrice e nelle paludi. Lo stupro dei prigionieri e la fuga dal Vietnam del nord. E' stato tra gli ultimi a lasciare Hanoi. E ha fotografato tutto. Il racconto di uno dei migliaia di legionari italiani spediti a combattere contro Ho Chi Min

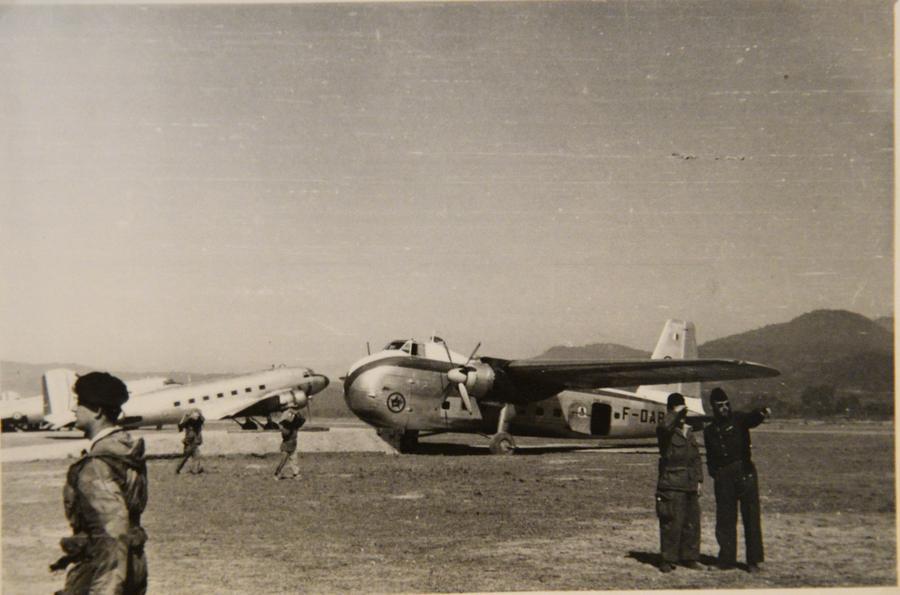

Bolzano. Emil Stocker ha 90 anni. Indossa una giacca blu con i nastrini delle campagne d’armi. In testa il basco verde dei legionari. Si aiuta con le foto: 1036 scatti in bianco e nero, fatti con la sua Foca 2, una macchina tipo Leica molto in voga negli anni Cinquanta. Ogni foto ha una didascalia in bella calligrafia, in francese, con la data e il posto. Due album pieni. Uno rosso, l’altro verde. Quattro anni di guerra in Indocina, 1951-1954. Qui dentro c’è tutto: Saigon, Hanoi, Dien Bien Phu. La sconfitta e la fuga. Stocker era un sergente della Legione straniera, poteva fotografare infischiandosene della censura. Ed era anche un ufficiale postale. Lui, che laggiù non voleva ricevere nemmeno le lettere di sua madre, batteva tutto il Vietnam del Nord per consegnare documenti e messaggi. Girava e fotografava. Anche dai Dakota, gli aerei militari che tenevano i collegamenti con gli avamposti circondati dai viet. Il racconto di quest’uomo ancora duro come pietra, volutamente scorbutico fino all’antipatia, apparentemente refrattario alle emozioni, parte da una domanda: «Perché a 20 anni molli tutto e vai nella legione?».

Hitlerjugend. Emil Stocker ordina una minerale. Butta giù un sorso insieme a una manciata di patatine. «Sono nato a Merano nel 1929 - attacca -. Mio padre era un Kaiserjäger, sottufficiale, aveva combattuto nella prima guerra mondiale». In Galizia contro i russi. Prima ancora aveva fatto il poliziotto. «Sono cresciuto con la divisa cucita addosso. A 8 anni sapevo già sparare. A 10 mi hanno spedito a tenere le vacche da solo in montagna, sui pascoli a 1.800 metri. Temporali spaventosi. Ho imparato subito a controllare la paura...». Il padre è il vangelo. La madre una donna “lontana” e severa.

Nel 1939 la famiglia Stocker opta per la Germania. «I miei sono rimasti a Merano, mio padre stava già malissimo (è morto nel 1941, ndr). Mi hanno mandato in una scuola militare in Alsazia, inquadrato nella Hitlerjugend».

La Reichschule für Volksdeutsche di Rufach. Una scuola per “tedeschi non germanici”: tedeschi sudtirolesi, tedeschi della Bessarabia, tedeschi “ucraini” della Bucovina. «Eravamo un migliaio dall’Alto Adige. Ma di noi prendevano solo quelli che parlavano un buon tedesco». In che senso? «Nel senso che sotto il fascismo non ce lo insegnavano, a casa parlavamo dialetto. In Germania il sudtirolerisch non era considerato “vero” tedesco. Hochdeutsch, intendo...».

Alla scuola militare la disciplina è ferrea, l'addestramento durissimo. «Lo stesso delle Waffen SS, solo che noi eravamo poco più che bambini. Ci facevano strisciare nudi su un campo di grano appena tagliato, ha idea di cosa ti succede? Ci volevano pronti per la guerra. Non dico che la Legione poi sia stata una passeggiata, ma sicuramente non più dura di quella scuola». Verso la fine della seconda guerra mondiale è una ragazzino di 14 anni che già ragiona da soldato. Viene mandato con le truppe tedesche in Trentino. «Facevo il portaordini da Ala e Ronchi. Mi avevano dato la divisa della Ss-Polizei. In combattimento non sono mai stato, ma sotto le bombe sì, eccome». Tornato a Merano, Emil non riesce a reinserirsi. Cresciuto a “pane e razza”, è un ragazzo ribelle e solitario. Prova a fare l’apprendista elettricista ma non funziona. «Non era quello che volevo. Per mia madre ero solo un peso». Un giorno del 1950, lei lo sbatte fuori di casa.

Legione. Sui palazzi di Merano Emil Stocker vede i manifesti della legione straniera. I francesi hanno bisogno di carne da macello per l’Indocina. Legionari da spedire in prima linea. La campagna per l’arruolamento è massiccia soprattutto tra gli sconfitti e i senza futuro: italiani, tedeschi, collaborazionisti francesi e polacchi. Ex nazisti, ex fascisti, ex partigiani. Morti di fame di ogni nazione. Migliaia di italiani catturati in Francia da immigrati clandestini vengono fatti firmare a forza. «Non io. Io volevo fare quella vita. Ho deciso di arruolarmi nel gennaio del 1951. Non ho detto niente a nessuno. Nemmeno a mia madre. Un giorno me ne sono andato e basta. Puff. Sparito. Via. Mia mamma l’ho rivista solo molti anni più tardi. Dopo la legione...». Lo racconta così, con la voce piatta di un notaio che registra un contratto.

Stocker va a Innsbruck. Il Tirolo è zona d’occupazione francese. «Ho fermato un ufficiale per strada. C’era un distaccamento molto piccolo della legione, tre, quattro soldati. Ci hanno reclutati e spediti in una caserma in Alsazia. Eravamo in quattro, io e tre del Tirolo del Nord». Stocker firma l’ingaggio. Cinque anni di ferma. Tornare indietro non si può. Se scappi sei un disertore. Se diserti vai alla corte marziale. Dopo qualche giorno lo mandano a Fort San Nicolas a Marsiglia per le visite mediche. «A quel tempo i piccoli criminali li prendevano, gli assassini e psicopatici no. Ma la regola non era rigida. Dopo, di assassini, ne ho conosciuti diversi nella legione. Un mio amico, un australiano, da ubriaco urlava sempre “mon frère, mon frère”, mio fratello, mio fratello. Ho capito che l’aveva ammazzato con le sue mani. Era la sua dannazione». Da Marsiglia in nave in Algeria. Alla base di Sidi-Bel-Abbes per l’addestramento. «Gli istruttori erano tutti tedeschi, ex SS o della Wehrmacht. Spietati, certo, ma io venivo dalla scuola nazista. Sapevo come ragionavano, parlavo il tedesco come loro. E sapevo usare le armi...».

Saigon. Dopo sei mesi di addestramento, nell’estate del ’51, viene imbarcato per l’Indocina. Destinazione Saigon. «Siamo salpati da Algeri su una nave italiana. L’Auriga». Tre settimane. Canale di Suez, Aden, Gibuti. «Ne ho approfittato per studiare il francese, soprattutto la coniugazione dei verbi. Con gli ufficiali non potevi parlare in tedesco. Non scrivevo a nessuno. Mi sentivo, anzi ero, solo al mondo». Molti mesi più tardi manda una lettera alla madre per farle sapere che è vivo e nella Legione. «Lei ha cercato di rispondermi, ma ho dato disposizione che qualsiasi messaggio mi arrivasse dall’Europa non mi venisse consegnato». Ai legionari veniva chiesto se volessero o meno ricevere posta da casa. «Io dissi di no. E non me ne sono mai pentito. Vede, molti nella legione, quasi tutti direi, erano in rotta con le famiglie».

Arrivati ai Saigon, Stocker viene assegnato alla 11esima compagnia della 13esima Demi-Brigade. Una brigata da prima linea. Fa il radiotelegrafista, poi diventa chef, capo ufficio della sua compagnia. «Facevo anche l’ufficiale postale del battaglione. Portavo documenti, ordini, messaggi ovunque si trovassero i miei». La 13esima viene schierata nella difesa di Hanoi e in operazioni nel Tonchino, dove è fortissima la resistenza dell’esercito dello Zio Ho. «Eravamo aggregati a un reggimento mobile. Rastrellamenti e operazioni soprattutto nel delta del Fiume Rosso. Credo di averlo fatto tutto a piedi, il delta. Eravamo sempre nelle risaie in mezzo all’acqua, a volte fino alla pancia, altre fino alla gola, con i viet che ci tiravano addosso. Anche per un mese di fila. Loro sparavano a noi e noi sparavamo a loro». Alla deriva nella palude, carichi di armi e munizioni. «Ci portavamo dietro il mitra MAT49, che però aveva un serio difetto: si inceppava. Poi il fucile, che pure s’inceppava, e la pistola, una 6,75». Vengono mandati in tutte le zone calde. «Sono stato a Hoa Binh, sulla Route colonial, e a Dien Bien Phu, eppure, tranne la malaria, non mi sono fatto nemmeno un graffio».

Alla fine saranno oltre un migliaio i legionari italiani morti in Indocina. È una guerra sporca, combattuta senza pietà. Emil Stocker non ama entrare nei dettagli, ma lo fa intuire. «La prima cosa che ti dicono nella Legione è che “non siamo chierichetti”...». Significa che nessuno può tirarsi indietro. Se vedi o devi fare qualcosa che non condividi, la fai o giri la testa dall’altra parte. «Mi sono sempre sforzato di tenermi fuori da quello che non mi piaceva. E di non eccedere mai. Anche per questo, credo, sono diventato sergente. Ma non ho mai visto nessuno rispettare l’etica. Né noi, né i viet».

Le foto del legionario: 1036 scatti della guerra d'Indocina

Quattro anni di guerra in Indocina in 1036 foto. Le ha scattate Emil Stocker, meranese, legionario italiano che ha combattuto in Indocina contro il vietminh di Ho Chi Minh dal 1951 fino alla caduta della base di Dien Bien Phu nel 1954. Un documento eccezionale. Foto: Emil Stocker. Leggi la sua storia

La tensione è sempre alle stelle. I viet riempiono i villaggi di mine e ordigni nascosti con incredibile astuzia. Mine a filo o a pressione difficili da vedere. Se inciampi, salti in aria. «Dovevi stare sempre concentrato». Un giorno entrano in un villaggio. «Quello davanti a me, un tedesco, si è distratto». BAAM, l’esplosione gli riempie la pancia di schegge. «È morto subito».

Il villaggio era una gigantesca trappola a cielo aperto. «Abbiamo dato fuoco alle capanne. Le mine esplodevano dappertutto. Tengo a precisare che era vuoto. I viet avevano mandato via gli abitanti prima che scoppiasse l’inferno».

Le tribù indigene sono strette a tenaglia tra i francesi e i partigiani dello Zio Ho. «È crudele ma nessuno poteva farci niente: la pagode buddiste cercavamo di rispettarle ma se avevamo il sospetto che dentro si nascondessero i comunisti, le tiravamo giù con l’artiglieria. Il discorso vale anche per le chiese cattoliche. Usavano i campanili come osservatori. Non potevamo fare altro che raderli al suolo...».

I viet scavano sotto terra interminabili reti di gallerie e cunicoli. «Dovevamo bonificarle. Scendere là sotto era come andare all’inferno. Dovevamo “lavorare” con le bombe a mano: le butti dentro e ci pensano loro a fare pulizia». A Dong-Tru, i viet mettono le mine anche a ridosso della base dei legionari. «Uno dei nostri, un piemontese, è saltato all’uscita del campo».

Faccia da legionario. Dopo due anni di guerra in Indocina, i legionari avevano diritto a tornare in Algeria. I sopravvissuti contavano i giorni. Tutti tranne Emil Stocker. Che firma per altri due.«Ero un soldato e non sapevo fare altro -, taglia corto. La paura non è mai stata un problema per me. Sa, io sono un tipo piuttosto duro. Sapevo che potevo morire. Anche se questo non significa che fossimo incapaci di gesti di bontà».

Ma non tutti, in Indocina, erano pronti a farsi massacrare. Molti disertavano. «Se li prendevamo, non se la passavano bene», sibila 70 anni dopo. Tanti cercavano di scansare la prima linea. Stocker è stato anche responsabile della disciplina della compagnia. «Non facevo sconti ma non calcavo neanche la mano - dice -. Nelle legione ho combattuto accanto a soldati di ogni colore e religione. Senegalesi, algerini, indocinesi. Mi è bastato poco per capire che quelle storie sulla razza che ci avevano messo in testa in Germania erano assurde».

Prigionieri. In guerra si fanno prigionieri. Da una parte e dall’altra. Emil Stocker non indora la pillola. «I prigionieri vietnamiti venivano violentati dai nostri. E la stessa cosa succedeva ai nostri catturati dai vietnamiti. Ricordo una volta, dopo uno scontro, un sergente maggiore ha preso un prigioniero e, quella stessa notte, ha cercato di stuprarlo. Un altro episodio: avevamo rastrellato un villaggio. Ci viene incontro un vietnamita, aveva fatto la prima guerra mondiale, aveva combattuto coi francesi. Ci implora di non portare via il figlio. Il nostro comandante chiama i superiori via radio. Chiede se possiamo lasciare lì il ragazzo. Dice che è figlio di un reduce. Gli rispondono di no, di trascinarlo alla base come prigioniero militare. Giorni dopo, un mattino, sento un colpo secco di fucile. Pensavo fosse partito a qualcuno. Invece no, avevano tentato di stuprarlo quel ragazzo. Lui ha cercato di scappare e...». Emil Stocker si azzittisce, chiude gli occhi, prende fiato. Ordina un’altra minerale. Forse la prima vera emozione in tre ore di racconto. «La violenza sessuale - riprende - era una cosa diffusa. Nessuno si opponeva, nessuno diceva niente. L’omosessualità sia consensuale che imposta con la violenza è comune tra i soldati. Questi lo sanno tutti. È un dato di fatto. Chi lo nega sa di mentire». Stocker dice che i prigionieri difficilmente venivano uccisi. Ma non per umanità. «Sia noi, sia i viet li utilizzavamo per lavori di fatica, per farci portare la roba da un campo all’altro. Erano internati militari. Ad ammazzarli erano le condizioni igieniche e le malattie, specialmente nei campi viet».

Il nazista diventato comunista.

Tutto poteva accadere dall’altro capo del mondo. Anche che un ex maggiore delle SS passasse a combattere con i comunisti. «Era nella mia compagnia. Ha disertato ed entrato nello Stato maggiore di Ho Chi Min. Alcune dei miei finiti prigionieri mi hanno raccontato in seguito che li obbligava a cantare in tedesco perché aveva “nostalgia”». A Stocker scappa un ghigno. Poi racconta un episodio da brividi.

«I vietminh avevano una disciplina di ferro, ancora più rigida della legione. Uno giorno uno dei nostri viene catturato. La guardia viet gli strappa l’orologio. Lui si lamenta e lo dice al suo comandante. L’ufficiale si fa ridare l’orologio, poi, come se niente fosse, estrae la pistola, la punta alla testa della guardia e spara. Era il fanatismo rosso che puniva ogni embrione di individualismo e corruzione...».

Beatrice. Otto postazioni con nome di donna. Dien Bien Phu è l’inferno. Dien Bien Phu è il punto di non ritorno. Una valle larga e spoglia, circondata dalla giungla, attraversata da un fiume che finisce nel Mekong. Vicina al Laos e nel cuore dell’armata Viet. Strategicamente importante perché lì si poteva atterrare. I giapponesi l’avevano utilizzata per far decollare gli aerei che bombardavano la strada della Burma che portava in Cina. «Abbiamo occupato Dien Bien Phu nell’autunno del 1953. L’abbiamo persa l’8 maggio del 1954». Stocker apre il volume rosso. Ci sono le foto della base. La pista d’atterraggio. Le trincee. I legionari che osservano le postazioni viet. «La mia Brigata era nella ridotta Beatrice, quella più a monte. Venivamo martellati dalla 12esima divisione di Ho Chi Min, una delle più dure ed esperte». A Dien Bien Phu non c’è niente. Solo polvere che quando piove diventa fango. «Dovevamo portare tutto dal cielo. Via terra era impossibile. La foresta era infestata dai rossi. Persino i caterpillar sono arrivati col paracadute».

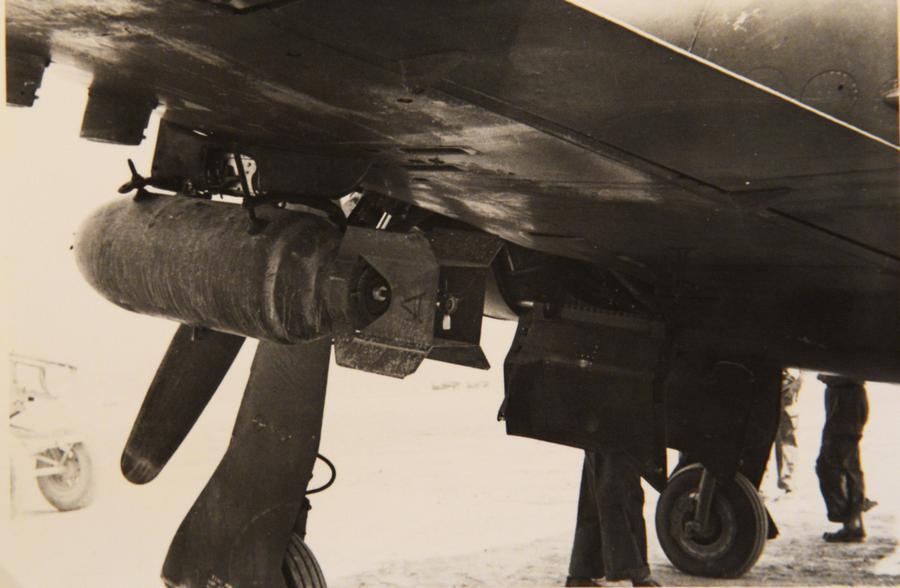

Indica una trincea nascosta da sacchi di sabbia. «Io dormivo lì sotto, nei nostri rifugi al riparo dall’artiglieria». Indica le foto con i Dakota francesi pronti al decollo. «Vede questi bidoni bianchi? È napalm. I francesi lo hanno usato in dosi massicce. Era tutta roba americana. Per noi era normale vedere la giungla inghiottita dalle fiamme». Come in Apocalypse now, solo vent’anni prima. In una foto si vedono i funerali solenni di un ufficiale. «Era il nostro comandante di compagnia. Si è preso due pallottole in pancia. Eravamo senz’acqua. Non pioveva da settimane. Lui aveva il compito di assicurare la protezione ai rifornimenti. I viet lo hanno visto e gli hanno tirato due colpi. Se venivi ferito all’addome sapevi che era finita. Lo abbiamo trasportato in aereo a morire ad Hanoi».

Stocker va e viene per prendere e portare documenti e plichi per gli ufficiali. «Quando i viet hanno reso inutilizzabile l’aeroporto mi trovavo ad Hanoi. Solo per questo quando Dien Bien Phu è caduta, non ero coi miei. Il mio battaglione, il terzo della 13esima Demi-Brigade, è stato sciolto dopo Dien Bien Phu semplicemente perché non esisteva più. Della mia compagnia su 120 siamo sopravvissuti forse in venti. Io perché ero ad Hanoi. Gli altri alla prigionia nei lager viet, dove il tasso di mortalità per fame e malattie era del 70%».

La sconfitta. Dopo Dien Bien Phu i francesi firmano la resa. Il Vietminh entra ad Hanoi. Stocker è lì, nell’ultimo presidio francese. Nelle foto documenta il passaggio delle consegne agli ufficiali del generale Giap. C’è la residenza del governatore del Nord Vietnam che da lì a pochi giorni diventerà quella di Ho chi Min. «Questo è invece il teatro da cui lo zio Ho proclamò l’indipendenza. La guerra per noi era finita. I rapporti erano corretti». Le sue foto sono un reportage delle ultime ore della presenza francese ad Hanoi: ci sono i profughi cattolici nelle strade che vendono tutto quello che hanno per scappare verso sud. «Avevano paura dei comunisti».

Ma anche le ragazze sorridenti in biciclette avvolte nel L'AoDa, la veste lunga in seta delle donne vietnamite. «Siamo stati gli ultimi a lasciare il golfo del Tonchino», riprende Emil. In mare fino a Saigon, nel sud del paese. «Via terra era impossibile, i viet ci avrebbero comunque fatti a pezzi». Stocker mostra le foto dei legionari che s’imbarcano sulla Son Tay, l’ultima nave a salpare. All’orizzonte le portaerei francesi pronte a fare fuoco se i viet avessero fatto il tiro a bersaglio. «Ma non accadde niente».

Ritorno a casa. Arrivati a Saigon i legionari vengono imbarcati sullo Skaugum, un piroscafo norvegese. Un lungo rientro verso Algeri. Che Emil documenta con la sua Foca. Singapore. Il Cairo, le piramidi, la sfinge. Arrivato ad Algeri, i 5 anni di ferma erano finiti. «La paga era davvero buona. Avevo una discreta somma in banca. Me la sono presa comoda». Rientra in Itala, si ferma alcuni anni a Milano, si diploma ragioniere. Lavora come contabile per gli americani nella Setaf, la South European Task Force. Gli chiedono di fare qualche “lavoretto” nelle ex colonie. Ma lui rifiuta.

Torna a Merano, non si sposa, non ha figli. Vive solo.

“Legio patria nostra” è il credo di Emil Stocker.

L’unica casa, la sola famiglia.

«Uno resta legionario per sempre? Temo proprio di sì...».

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Legionari altoatesini in Indocina

- leggi la storia di Rudi Altadonna

- leggi la storia di Beniamino Leoni

- leggi la storia di Arsenio Boschetti